かつて、インドのある静かな村に、アシシュ・パテルという名の青年が住んでいました。彼は、村の人々が愛する豆腐屋の息子で、日々の生活の中で小さな幸せを見つけながら、穏やかに暮らしていました。しかし、彼の心の奥には、社会の不条理や政治の暗い陰がくすぶっていました。村の人々は、彼が豆腐を作る姿を見て微笑む一方で、政府の政策やメディアの報道に対しては無関心でした。アシシュはその光景を見つめながら、いつしか何かを変えたいという思いを抱くようになったのです。

ある日、彼はソーシャルメディアの投稿を通じて、政府に対する厳しい批判を展開する決意をしました。彼の言葉は、まるで冬の寒風のように冷たく、しかし同時に心の奥を震わせる力を持っていました。「私たちの政府は、真実を隠し、メディアはその手先となって虚偽のストーリーを創り出している」と、彼は強い口調で訴えました。その言葉は、村の人々の心に火を灯し、彼らはアシシュに注目し始めました。

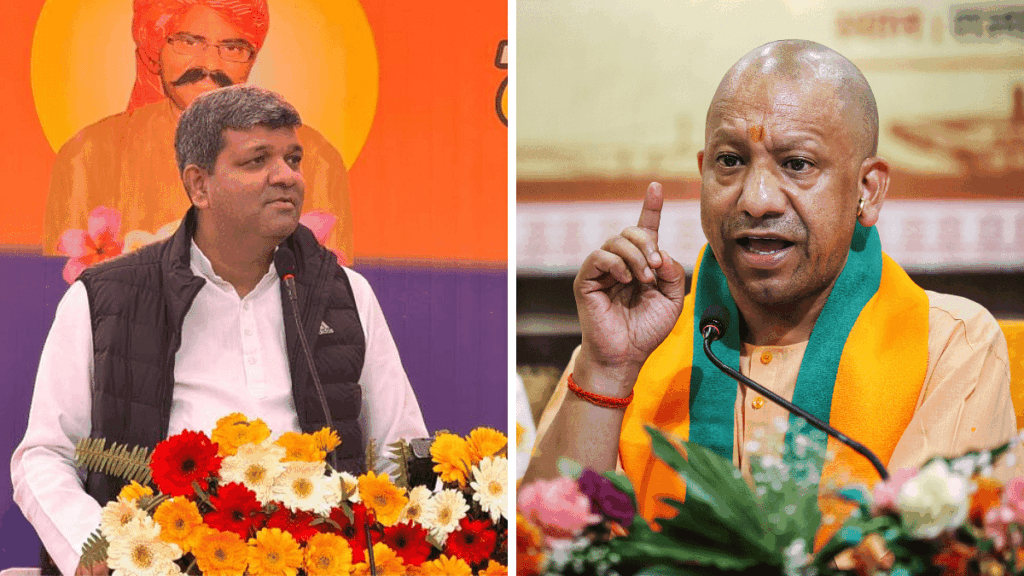

アシシュは、特にヨギ・アディティヤナート政府の圧力について言及しました。彼が述べるには、一部の報道機関は、その圧力の下で、真実とはかけ離れた情報を流し、国民を欺いているというのです。彼の言葉には、村の人々が抱える疑惑や不安、そしてその背景にある権力への不満が色濃く反映されていました。

その瞬間、アシシュはただの豆腐屋の息子から、声を持つ市民へと変貌を遂げました。彼の発言は、村を越えて広まり、SNS上で波紋を呼び起こしました。多くの人々が彼の言葉に共鳴し、同じように感じていることに気づいたのです。しかし、同時に彼は、彼の発言が引き起こす反響に戸惑いも感じていました。果たして、彼の言葉は本当に何かを変えるのだろうか。彼は、その問いを胸に抱えながら、自らの行動が与える影響を考え続けました。

アシシュの発言が広まるにつれ、彼自身が抱えていた疑念が浮かび上がります。何が真実で、何が虚構なのか?その構造的な問題は、単に政府やメディアの問題にとどまらず、社会全体の意識に根ざしていることに気づいたのです。彼の周りには、真実を求める声があふれ、同時に恐れや疑念も渦巻いていました。

やがて、アシシュは自らに問いかけました。「私たちは、何を求めているのか?」彼は、村の人々が真実を知りたいと願う一方で、実際にはそれを受け入れる準備ができていないのではないかと感じるようになりました。真実が明らかになったとき、彼らはどのようにそれに向き合うのか、恐れや不安がその先に待ち受けているのではないかという思いが彼を苦しめます。

彼の投稿は、多くの賛同を集める一方で、批判の声も巻き起こしました。アシシュは、自身の訪れたこの状況が、政府やメディアの圧力だけでなく、人々の心の中に潜む恐れや無関心も影響していることに気づきました。彼は、ただの豆腐屋の息子としての自分を超え、社会の一員としての責任を感じ始めたのです。

やがて、アシシュは村の広場で集会を開くことを決意しました。彼は、村の人々に向かって、自らの思いを語りかけました。「私たちは、真実を求める権利がある。私たちの声は、私たち自身の未来を形作る力を持っている」と。彼の言葉は、村の人々の心に響き渡り、少しずつ彼らの意識を変えるきっかけとなりました。

しかし、アシシュは同時に考え続けました。この運動が本当に変化をもたらすのか、それともただの幻想に終わるのか。彼は、心の奥に潜む不安と向き合いながら、言葉を紡ぎ続けました。

そして最終的に、彼は一つの問いを投げかけました。「私たちが求める真実とは、果たして何なのか?」その問いは、村の人々の心に深く刻まれ、彼らはそれぞれの答えを見つける旅へと踏み出しました。アシシュの声は、ただの一つの発言ではなく、変革への第一歩となったのです。

彼の物語は、単なる個人の戦いではなく、社会全体に問いかけるものでした。私たちが信じる真実は、果たしてどこにあるのか。アシシュの発言がもたらしたものは、単なる批判ではなく、私たち自身の心の中での対話を促すものでした。彼の声は、村を越えて広がり、多くの人々の心を揺さぶり、やがて新たな気づきへと導いていくのです。

元記事の要点

パテルは、ソーシャルメディアで自らの政府やメディアに対して強い批判をし、特に一部の報道機関がヨギ・アディティヤナート政府の圧力を受けて虚偽の情報を流していると指摘しました。

考察

アシシュ・パテルの発言は、インドの小さな村から始まった一石を投じるものであり、その背後には国際的な力関係や情報統制の複雑な構造が潜んでいるのかもしれません。彼が指摘したように、政府やメディアが真実を隠すことで、私たちの社会はどのように操られているのか。特に、ヨギ・アディティヤナート政権の圧力下で、報道機関がどのように情報を歪曲しているのかは、単なる国内問題に留まらず、国際的な権力バランスにも影響を与えている可能性があります。

アシシュが抱える疑問、すなわち「何が真実で、何が虚構なのか?」は、まさに今日の私たちが直面している根本的な課題でもあります。情報が氾濫する中で、真実を見極める力を持っているのは果たして誰なのか。彼の発言は、村の枠を超えて、多くの人々に共鳴し、社会を揺るがす力を秘めていますが、その一方で、彼自身がその反響に戸惑いを感じていることにも注意が必要です。変化を求める声が上がる一方で、私たちが真実を受け入れる準備ができていないという現実は、どれだけ深刻なものでしょうか。

このような状況下で、アシシュの問いかけは、私たち自身への問いでもあります。私たちは、何を求め、何を恐れているのか。この問いを考えることで、私たちの社会に潜む力関係や、情報の流れを再評価する機会が生まれるのではないでしょうか。アシシュの言葉は、私たちにとっての「真実」とは何かを考えさせるだけでなく、それを受け入れることの難しさについても考えさせ

https://theprint.in/politics/bjp-ally-up-minister-ashish-patel-takes-poetic-dig-at-yogi-govt-main-ghaas-hoon-ug-aaunga/2681254/